■ 有限会社コンクリート診断技術ブレーンセンター

受講者様に聞く-建築施工管理技術者 八田健治様

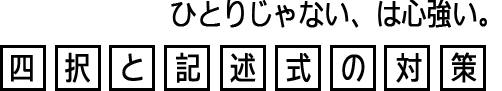

| 青森県の建築施工管理技術者 八田健治さんは、2007年度コンクリート診断士試験を受験するにあたり、「今年こそは必ず合格する」と決意した。 ブレーンセンターの試験対策講座を受講し、みごと合格を果たした八田様に、合格までの道のりを伺いました。 |

| もくじ |

|

インタビュー第一部 受講者からみた講座の評価

| ■ 八田様の略歴 |

今年は合格通知が届いた

八田健治と申します。青森県在住の47歳です。建築の施工管理をしています。経験年数は、間もなく30年になります。

これまでに取得した資格はたくさんありますが、主なものは一級建築士、一級建築施工管理技士、一級管工事施工管理技士です。

コンクリート関連では、18年前にコンクリート技士を取得しました。

今回、二度目の受験で、コンクリート診断士試験に合格しました。

一度失敗しているので、独学ではとても無理だと身にしみていました。

どうにか合格できたのも、コンクリート診断技術ブレーンセンター(以下、ブレーンセンター)の講座のおかげだと思っています。

今年は合格通知が届いた

| ■ 受験の動機 |

-- 八田様は、いろいろな資格をお持ちです。現在の資格に加えて、コンクリート診断士を取得しようと考えたのはどうしてですか

わたしはコンクリート技士として登録していますので、4年ごとの登録更新時に、(社)日本コンクリート工学協会の講習を受けなければなりません。

その都度、新しいことを学べるため有意義なものですが、近年の講習では、とくに維持管理の重要性が高まっていると感じていました。

実務でも、建築構造物の外壁改修工事などが増えています。今後は、専門的な知識を理解しておかなければ、技術面での対応が難しくなるはずです。

技術の進歩が速いといわれる分野ですから、新しい知識を積極的に吸収していきたいと考え、コンクリート診断士を目指すことにしました。

| ■ ブレーンセンターの講座を選んだ理由 |

-- ブレーンセンターが教材提供していることをいつからご存知でしたか

この講座があることは、去年初めて受験したときから知っていました。

地方に住んでいますと、講習をやっているところもなく、専門書を置いている書店もありません。

周りには、資格者はおろか受験者もいない環境ですから、インターネットに頼らざるをえないという事情があります。

講座のホームページと出会ったのも、インターネットの検索結果でした。

そのときは、試験日が迫っている時期で、あまり時間がありませんでしたので、無料の四択問題だけを利用させてもらいました。

-- 今回、この講座を受講することに決めた理由を教えてください

青森県の受験者の場合、コンクリート診断士講習会(※)を受けるために、仙台まで行かなければなりません。

この講習会では2日間拘束されることになります。そのための費用と労力を考えると、何度も受けるわけにはいきませんでした。講習の有効期間が2年間しかないので、今年は必ず合格しなければならないと決意したんです。

しかし、最初の受験でわかったことですが、とにかく試験範囲が広い。

苦手な分野もあります。

その上、2問出題される記述式問題を攻略しなければならないわけですから、自分ひとりだけの力では限界があると考えました。

そろそろ準備を始めなければと思っていた頃、久しぶりに講座のホームページを開いてみました。昨年まではなかった記述式対策講座が開設されていたんです。

受験者向けの案内を一気に読み、自分の要望に合っていると思いました。

この講座を選んだのは、他の教材にはないメリットがあると直感したからです。

※コンクリート診断士講習会

(社)日本コンクリート工学会が行う講習会で、コンクリート診断士試験を受験するための必須要件。

講習会修了証は2年間有効。有効期間内に合格しなかった場合はあらためて受講しなければならない。

(社)日本コンクリート工学会が行う講習会で、コンクリート診断士試験を受験するための必須要件。

講習会修了証は2年間有効。有効期間内に合格しなかった場合はあらためて受講しなければならない。

| ■ ブレーンセンターの講座に対する評価 |

-- ブレーンセンターの講座を受講して良かったことを教えてください

いろいろありますが、とくに良かったことを挙げさせてもらいます。

良かったこと |

その効果 |

|

| 第1 | 答案をすぐに講評してもらえる | 答案提出後、待たされるストレスを感じなかった |

| 第2 | 他の受講者の答案と講評を読むことができる | 自分以外の答案と講評を読むことで、様々な考え方があることを理解できた |

| 第3 | 四択も記述式も問題数が多い | 過去問だけでは身につかないような応用が利くようになった |

| 第4 | 読めばわかる!必勝勉強法 | 落ち込んだときにも、支えになりました |

| ■ 評価点1~「答案をすぐに講評してもらうことができる」 |

.gif)

4色のマーカーを使って示される講評。改善すべき点だけではなく、高ポイントの箇所も取り上げられる

記述式講座は、受講者がメールで提出した答案に対して「構成、内容、総合(印象)」の3つの観点から講評してもらえるものです。

講評結果は、講座のホームページ上に掲載されます。

記述式だけで37問もあり、それぞれ2回まで提出できるので、出来の悪かった問題は再提出することもできます。

講評では、答案を作成する上での重要ポイントを指摘してもらえます。

受講者のレベルに合ったアドバイスをもらえるので、どう直せばいいのか、よくわかりました。

.gif)

4色のマーカーを使って示される講評。改善すべき点だけではなく、高ポイントの箇所も取り上げられる

生ぬるい講評ではないため、いい意味で“やられた”と感じることもありましたが、その結果、自分の考えを見直すことができました。

信頼できる指導だと確信していたからです。

初めは気がつきませんでしたが、答案をやり取りするうち、的確な方向に誘導してもらっていることに気づき感謝しました。

-- 答案をすぐに評価してもらうことができるとは

受講者の本音を言わせてもらえば、答案を送った後は、1日でも早く講評してもらいたいものです。

講座の案内では、「2週間以内に講評する」とありましたが、 実際には、遅い場合でも48時間以内にはアップされていました。

答案を書くときは、あれこれ悩み抜いて仕上げます。

その講評がすぐ返ってくるわけですから、どうすべきか悩んだことも、すぐに解決しました。

2週間も、3週間も待たされるようでは、こちらの勉強も進んでしまいますし、何を書いたのかも忘れてしまいます。

これほど早く評価してもらえるのは、この講座だけだと思います。

| ■ 評価点2~「他の受講者の答案と講評を読むことができる」 |

-- 他の受講者の答案と講評を読むことができるとは

ブレーンセンターの講座ならではというメリットです。

記述式講座の受講者であれば、ホームページ上に掲載された答案と講評をすべて読むことができるようになっています。

率直に言って、よくこのような指導方法を考え出したものだと思います。

自分の答案の講評だけではなく、他の受講者の答案と講評を読むことが、これほど勉強になるとは思ってもいませんでした。

おそらく、他の受講者のみなさんも、同じように感じていると思います。

“こういう考え方もできるんだ”とか、“この考え方はまずいな”ということが、わかるようになりました。

その結果、視野が広がり、答案を客観的に見ることができるようになりました。

今では、答案の出来不出来くらいは判断できるようになっています。

自分の答案と比較するものがなければ、このような見方を身につけることはできなかったでしょう。

余談ですが、同じ志をもった受講者の存在に、並々ならぬ刺激を受けました。

自分の答案も見られているわけですから、下手なものは書けないという緊張感もありました。

| ■ 評価点3~「四択も記述式も問題数が多い」 |

-- 四択も記述式も問題数が多いとは

四択講座も、記述式講座も、問題数は十分だと思います。

四択に関していえば、むしろ多いくらいだと感じました。記述式はちょうどいいくらいだと思います。

問題レベルは、実際の試験問題よりも難しいと感じました。

どちらも、数をこなすことによって、応用が利くようになったと思います。漫然と解答するのではなく、自分なりに突き詰めて考えるようにしました。

過去問も大事ですが、実戦でモノをいう応用力はなかなか身につきません。

同じ問題を何回もやれば、答えを覚えてしまいますから。

試験問題は、毎回、形を変えて出題されるわけですから、どんな問題でも対応できる知識が必要だと思っていました。

| ■ 評価点4~「読めばわかる!必勝勉強法」 |

.gif)

2007年度は全18回

受講者向けの激励メッセージのようなものです。月に2回程度のペースで更新されていました。

このページには、ずいぶん刺激を与えられ、モチベーションを維持するために、利用させてもらいました。

長丁場の試験勉強ですから、ときには落ち込んだこともあります。他の受講者のハイレベルな答案にショックを受けたときなどです。負けてはいられないと思う一方、出来の違いを意識してしまうこともありました。

そんなとき、「読めばわかる!必勝勉強法」が支えになりました。

“試験では合格点が取れればいい、自分の持っているものを出せば何とかなる”と開き直ることができたんです。

他の受講者の講評も読んでいるので、“苦しいのは自分だけではない”ということも、もちろん、わかっていました。

.gif)

2007年度は全18回

インタビュー第二部 合格の決め手

| ■ 初めは甘くみていた |

-- 昨年、初めて受験したときの失敗談をお聞かせください

コンクリート診断士を甘くみていました。

一級建築士やコンクリート技士を取得していましたので、テキスト(※)と過去問をひと通りこなしておけば、大丈夫だろうと思っていました。

明らかに勉強不足です。四択では、イージーなミスもありました。

後で確認した正解数は29問です。この点数では難しいと思います。

鍛え方が足りなかったんでしょう。やすやすと落としてしまったという感じです。

勉強時間は3カ月程度でした。過去問は2回やりましたが、2回目は読んだだけでした。

※ (社)日本コンクリート工学協会: コンクリート診断技術(基礎編、応用編)

| ■ 今回は勉強方法を変えた |

-- 準備を始めたのはいつ頃ですか

今回は、試験前年の12月から始めました。本格的に開始したのは1月からです。

1月中は、知識の幅を広げるために、実務向きの本を読みました。

取り付きやすいものを揃えましたが、本によって、技術用語が統一されていないのには閉口しました。かえって混乱したくらいです。

その後、2月、3月はテキストと過去問の復習にあて、忘れかけていた基礎知識を取り戻すことに努めました。

ブレーンセンターの講座に申し込んだのは2月末ですが、初めて答案提出したのは4月10日でした。

-- ブレーンセンターの講座の活用方法をお聞かせください

まず、記述対策から入りました。テキストと過去問のチェックに2カ月かけたので、次は記述力を鍛えようと計画していたからです。

「答案の書き方」のページを熟読し、構成の仕方などを学んでから、初めての答案を提出しました。

自信はありませんでしたが、思いがけず、よい評価をいただき、その後の励みになりました。

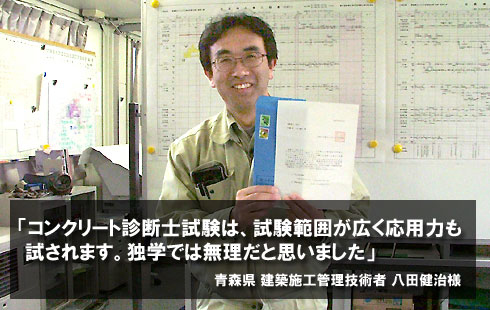

トータルでは、数十件もの答案を提出しましたが、いただいた講評はすべてファイルに綴じ、試験直前まで読み続けました。

もちろん、他の受講者の答案にも目を通し、“これは”と思ったものは研究させてもらいました。

調べながら、考えながら答案作成してるうち、四択対策の課題もみえてきたので、記述式が一段落した段階で、講座の四択問題に解答しました。

参考書として使ったのは、浅野さんの著書「合格のためのコンクリート診断士試験講座」です。読み返すたびにマーカーの色を変えてチェックしたので、こんな具合になっています。(写真参照)

記述式については、一度鍛えた勘が失われないように、その後も答案を提出させてもらいました。

教材を見れば、猛勉強の跡が一目でわかる

| ■ 合格の決め手 |

-- 合格の決め手になったことを教えてください

いろいろな教材があると思いますが、あれこれ手を出すよりも、自分が決めたものをやり抜くことだと思います。

わたしの場合は、ブレーンセンターの講座を選び、浅野さんの本を利用しました。とにかく問題数が多いので、とことん解答してやろうと思いました。

講座を信頼して、最大限活用したことが、合格に繋がったんだと思います。

結果として、四択の正解数は37問でした。今回は手応えを感じました。

しかし、記述式ではミスもあり、実を言えば、今年もダメかもしれないと思っていたんです。

それでも合格していたのは、合格レベルをクリアできる記述力が身についていたからだと思います。

自分の合格を知ったときは、家族がびっくりするほどの大声を上げていました。

| ■ 講座を有効活用するためのポイント |

決めたことをやり抜くことです

わたしの経験から、次のように考えます。

1. たくさんの教材に手を出しすぎてはダメです。

これと決めたら、浮気をせず、信頼して活用し尽くすことが大事だと思います。

ブレーンセンターの講座には、それだけの内容とボリュームがあると思います。

2. 記述式講座の答案は、問題ごとに2回まで提出できますが、1回目の直後に再提出するよりも、ある程度、時間をおいてから出した方がいいと思います。

考え方やとらえ方が進歩し、記述の仕方が変わってくるからです。

3. 答案を計画的に提出することです。

問題A、B-1(建築)、B-2(土木)がありますが、わたしの場合はA→B-1→B-2のサイクルで1問ずつ提出しました。A全部→B-1全部→B-2全部という人もいます。自分の利用目的を考えて決めればいいと思います。

4. 記述式問題には建築と土木がありますが、自分の専門にこだわらずに、どちらも取り組んだ方がいいと思います。

わたしの場合も、当初は土木に苦手意識がありましたが、答案を提出しているうちに、解消してしまいました。建築が専門ですが、試験では土木の問題を選択したほどです。

-- ブレーンセンターの講座は、どんな人に向いていると思いますか

たとえば、次のような人だと思います。

<向いている人>

・ 何がなんでも、今年合格してやるという強い意志がある人

・ 地方でも、勉強したいんだという強い意志がある人

・ 向上心のある人

・ アドバイザーが欲しいと思っている人

逆に、向いていない人もいると思います。

<向いていない人>

・ ハングリーな気持ちがない人

・ ただ受けてみようかという真剣味のない人

・ 刺激を受けても努力しない人

・ 仕事を理由に勉強しない人

・ 他力本願の人

・ 記述式以前の問題として、四択を突破することが難しい人

インタビュー結び 試験を終えて

| ■ コンクリート診断士試験の難しさ |

-- この試験に合格するのが難しいのは、どうしてだと思いますか

材料から補修・補強まで、広範な知識が求められ、しかも応用力が試されるからだと思います。

化学反応式も出てきます。これだけの試験範囲があれば、誰でも苦手分野があると思います。

わたしの場合は、調査や試験関連のことが苦手でした。SEMやサーモグラフィーを扱ったことはありません。本でしか知らないので、苦労しました。

技術士でも不合格になるぐらいの試験ですから、コンクリートを齧ったことがあるという程度では、難しいでしょう。

苦手分野を克服するつもりでやらなければ、合格できないと思います。

| ■ 受験者へのアドバイス |

-- これから受験する方へのアドバイスをお願いします

わたしからアドバイスするとしたら、次の2つです。

1つは、30分でも毎日勉強すること。1回挫折すると、ペースを戻すのが大変だからです。

日頃の地道な鍛錬が大切だと思います。

“鍛錬”というと、スポーツ選手のようですが、目標を達成するために努力するという意味では、試験勉強も同じようなものです。どちらも、気迫をもって臨まなければ、結果はついてきません。

モチベーションと集中力をコントロールしながら、コツコツ続けることが大切です。

もう1つは、さきほども話しましたが、記述式問題では、建築、土木にこだわらずに挑戦してみるべきだと思います。

最初に受験したときは、初めから建築の問題に向かいましたが、今回は、両方の問題を読んだ上で、あえて土木の問題を選びました。

講座で鍛えられていたおかげで、書きやすい方を選択することができました。

| ■ 今後の抱負とブレーンセンターへの期待 |

-- 八田様にとって、この講座はどのようなものでしたか

これまでたくさんの試験を受けてきましたが、これほど勉強したのは初めてです。自分でも、よくやったものだと思います。

ですが、心残りがあります。

最後まで“星3つ”(※)の評価をもらえなかったことです。

1回くらいは取りたいと思って頑張りましたので、本当に残念でした。

(※ 全受講者の参考となる答案)

-- 診断士としての抱負をお聞かせください

まずは、会社に報告したいと思います。

その上で、改修工事のアドバイザーとして、広く貢献していきたい考えです。

試験には合格しましたが、これからが大変だと、自分に言い聞かせてもいます。今まで以上に、勉強していくつもりです。

-- 最後にブレーンセンターへの期待をお聞かせください

記述式講座の最初の卒業生となったことに、誇りを感じています。

今後も、コンクリート構造物の維持管理に貢献できる同窓生が増えていけば、うれしい限りです。そのような講座運営を期待しています。

試験勉強中は苦しい時期もありましたが、楽しさも味わいました。

なにより、コンクリート診断士になったことを喜んでいます。

お世話になりました。今後とも、よろしくお願いします。

.jpg)

合格通知を手に笑顔の八田様と弊社浅野(右)

お忙しい中、有り難うございました。

※ 取材日時 2007年11月

ブレーンセンターは、コンクリート技術者の資格取得を応援します。